외상성 뇌손상 후에는 뇌졸중 위험이 90% 높아지며, 1년 후까지 지속된다는 연구결과가 나왔다.

서울대병원 재활의학과(국립교통재활병원 연구소) 이자호 교수·최윤정 연구교수팀은 전국 50세 미만 외상성 뇌손상 환자와 일반인의 뇌졸중 발생 위험을 후향적으로 비교해 미국심장협회지(Journal of the American Heart Association)에 발표했다.

외상성 뇌손상은 교통사고와 낙상 등 외부 충격으로 발생하는 뇌 손상이다. 청장년층의 대표적인 사망 원인이자 뇌졸중의 주요 위험 요인 중 하나이다. 경미한 뇌진탕부터 중증인 뇌부종, 지속 혼수, 뇌출혈, 두개골 골절 등이 포함된다.

뇌졸중은 고령층의 질환으로 알려져 있지만 최근 청장년층에서도 발생률이 증가하고 있다. 그러나 50대 미만의 외상성 뇌손상 경험자를 대상으로 뇌졸중 위험을 체계적으로 분석한 연구는 없다고 연구팀은 말한다.

연구 대상자는 국민건강보험공단의 18~49세 104만명 데이터. 이들을 뇌손상 환자군과 나이와 성별이 일치하는 대조군으로 나누고 뇌졸중 유형 별로 뇌경색과 뇌출혈, 지주막하출혈 위험을 7년간 추적 관찰했다.

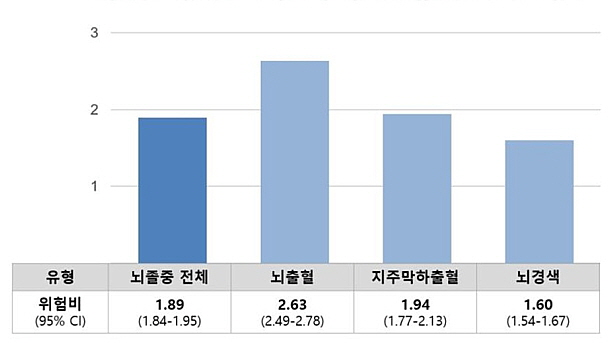

그 결과, 1천인년 당 전체 뇌졸중 발생률이 환자군에서 2.4배 높았다(3.82% 대 1.61%). 다른 변수를 보정해도 1.89배 높게 나타났다. 1천인년 당 뇌졸중이란 인구 1천명을 1년간 관찰시 뇌졸중 발생률을 말한다. 이는 인구수가 다른 지역이나 기간이라고 일관된 비교가 가능하고, 장기 추적과찰의 일관성을 보여준다.

뇌졸중 유형 중에는 뇌출혈이 2.63배로 가장 높았고, 지주막하출혈 및 뇌경색이 각각 1.94배, 1.60배였다.

또한 손상 후 뇌졸중 위험은 1년 이상 지속되는 것으로 확인됐다. 외상성 뇌손상 발생 1년 이상된 환자만 분석한 결과, 전체 뇌졸중 위험은 대조군보다 1.09배, 뇌출혈 위험이 1.2배 높았다.

뇌손상 유형 별 하위분석에서 뇌진탕 외 손상군과 두개골 골절군은 대조군 대비 뇌출혈 위험이 각각 약 9배, 5배 증가했다. 비교적 경미한 뇌진탕군에서도 약 2배 높았다.

이에 대해 연구팀은 "스포츠 등 신체활동이 잦은 청장년층이 뇌진탕을 경험한 경우, 가볍게 넘기지 않고 뇌졸중 예방에 각별히 주의해야 한다는 사실을 보여준다"고 설명했다.

이자호 교수는 "젊은 외상성 뇌손상 환자는 자신의 뇌졸중 위험을 간과하는 경향이 있어, 이들을 대상으로 뇌졸중 예방에 대한 인식을 높여야 한다"고 강조했다.