한국인의 골다공증 진단율은 높지만 치료율은 낮다는 조사결과가 나왔다.

아주대병원 내분비내사내과 최용준 교수팀은 국민건강영양조사 데이터로 2008-2009년과 2016-2017년의 골다공증 진단율과 치료율의 변화를 분석해 국제 골다공증학회지(Osteoporos International)에 발표했다.

조사 대상은 50세 이상 남녀로 50~59세와 60~69세, 70세 이상으로 나누었다. 조사에 따르면 남녀 진단율은 2008-2009년 각각 5.8%와 29.9%에서 2016-2017년에 22.8%와 62.8%로 크게 증가했다.

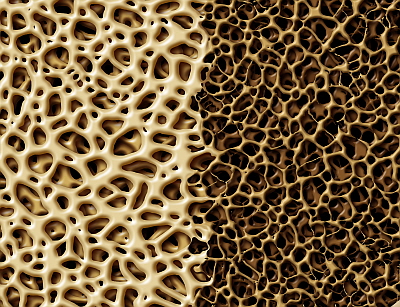

이같은 진단율 증가 원인은 이 시기에 국내 도입된 골밀도 검사장비가 아시아태평양지역에서 가장 많았고, 국민건강검진의 활성화 및 생애전환기 건강검진 도입으로 골밀도 검사 횟수가 급증한 때문이라고 교수팀은 설명했다.

반면에 치료율은 낮게 나타났다. 같은 기간 남녀 치료율은 각각 3.8%와 14.4%에서 9%와 32.2%로 증가하는 데 그쳤다. 진단 환자 중 여성은 약 3분의 2가, 남성은 90% 이상이 치료를 받지 않았다는 의미다.

이는 같은 기간 진단율 80%, 치료율 90%인 당뇨병에 비하면 대조적이다. 교수팀은 골다공증의 진단율이 높은데 치료율은 낮은 이유로 당뇨병에 비해 합병증이 적고, 골절예방 및 골밀도 증가의 약물치료효과를 확인하기 어렵다는 점을 꼽는다.

아울러 골다공증치료제 비스포스포네이트의 잠재적 부작용을 지나치게 우려하는 점도 원인으로 들었다.

하지만 기침이나 재채기로도 척추압박 골절 등이 생길 수 있는 만큼 골다공증 치료는 필수다. 최 교수에 따르면 대퇴골 골절환자의 사망률은 20%이며, 회복되더라도 보행장애 등 심각한 후유증을 남기는 등 삶의 질이 급격히 나빠진다.

최 교수는 "골다공증 위험인자를 가진 50대 이상은 골밀도 정기검사를 받아야 하며 진단되면 꾸준한 약물치료가 중요하다"고 강조했다.