우리나라가 전세계에서 가장 빠른 고령화를 보이는 가운데 정부의 건강정책을 만성질환에서 삶의 질로 바꿔야 한다는 주장이 나왔다.

대한골대사학회는 이달 20일 세계골다공증의 날을 맞아 '골다공증·골절 치료환경 개선을 위한 정책제언' 자료를 15일 국회에 전달했다.

학회는 자료에서 현 정부의 건강정책을 고혈압과 당뇨병 등의 만성질환 위주에서 벗어나 노인의 삶의 질에 초점을 맞춰야 한다고 주장했다.

특히 골다공증은 노년기 삶의 질을 급격히 악화시켜 '노인의 적(敵)'이라고도 불린다. 학회에 따르면 현재 선진국일수록 고령화가 높고 골다공증과 골절이 중요한 만성질환에 포함돼 있다.

하지만 국내에서 골다공증 관련 질환에 대한 인지율과 치료율은 매우 낮은 편. 국민건강영양조사(2008~2011)에 따르면 70세 이상 골다공증환자 가운데 여성의 약 28%만이 자신의 질환을 알고 있다. 남성은 7%에 불과했다. 특히 치료율은 남녀 각각 4%와 여성이 13%로 매우 낮았다.

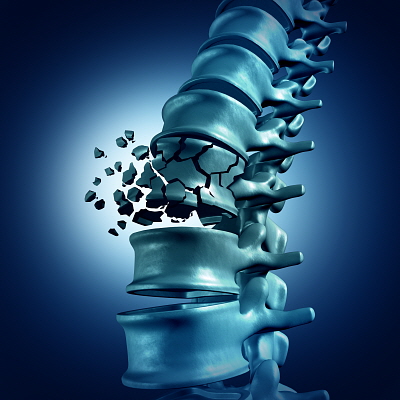

골다공증이 위험한 이유는 골절을 유발해 치명적 결과로 이어질 수 있어서다. 고령자가 대퇴골이나 고관절, 척추 등이 골절되면 일상생활 능력을 회복하지 못해 사망위험이 급격히 높아진다.

대한골대사학회가 지난해 나이·부위별 골절 양상을 분석한 팩트시트에 따르면, 50대에는 손목골절이 주로 발생하며, 나이가 많을수록 고관절 및 척추 골절의 발생률이 높아진다.

특히 고관절 골절 발생 1년 내 사망률은 남녀 각각 21%와 14%로 전체 6명 중 1명이 1년 이내에 사망하는 것으로 나타났다.

하지만 치료약물의 중단율은 매우 높다. 학회 조사(2014년)에 따르면 골다공증 약물치료 시작 후 1년 내 중단율은 66%였다. 골절된 후에도 약물치료율은 40%에 불과했다.

학회는 치료중단율 높은게 골다공증 관리의 가장 어려운 점이라고 지적한다. 최근 학회 회원 114명을 대상 설문조사에 따르면 골다공증 관리의 장애 요소는 치료약물의 건강보험 적용 기준 제한이었다.

현행 건강보험 급여 기준 상 약제 치료 도중 골밀도가 –2.5 이상으로 개선되면 골다공증 약물 치료에 건보 급여 혜택을 받지 못한다. 반면 영국이나 호주, 캐나다, 프랑스 등에서는 골다공증 약물에 대한 급여기준에 투여기간을 제한하지 않는다.

이밖에 골다공증 관리를 어렵게 하는 이유로는 고혈압․당뇨에 비해 지원정책 부족과 질환 홍보 부족 순으로 나타났다.

정호연 학회이사장은 "뼈가 부실해지면 신체활동을 필요로 하는 노동활동 참여가 불가능할 뿐 아니라 전반적 운동능력 저하, 활동량 부족, 자신감 상실 등으로 이어져 건강악순환이 시작된다"며 정부 차원의 관심을 요청했다.