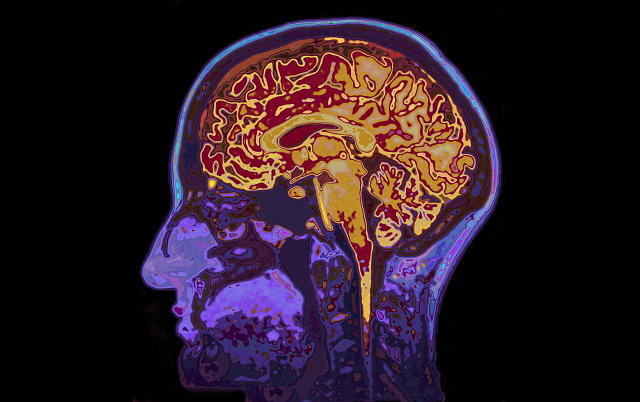

공포, 불안, 스트레스를 느낄 때 활성되는 뇌신경인 편도체가 뇌졸중 치료 후 경과를 예측하는 지표로 확인됐다.

서울대병원 김정민 교수와 중앙대병원 박광열·석주원 교수 공동연구팀은 편도체 및 척추에서 활성된 대사 작용이 뇌졸중 예후에 영향을 준다고 미국심장학회 '심혈관영상저널'(circulation cardiovascular imaging)에 발표했다.

뇌졸중환자는 사망위험이 높기 때문에 혈관 위험인자를 조절해야 하지만 여전히 재발과 혈관질환 발생률이 높은 환자가 있어 원인을 파악 중이다.

최근 뇌속 편도체가 활성되면 척추 등 조혈기관의 염증세포를 늘려 혈관질환 발생 위험을 높인다는 보고가 나오면서 연구팀은 편도체의 영향을 조사했다.

이번 연구 대상자는 뇌졸중 환자 110명. 이들을 장기의 대사활성도를 측정하는 양전자 단층 촬영(FDG-PET)으로 편도체 활성과 재발 및 혈관사고(심근경색, 말초동맥질환, 사망)의 관련성을 추적 관찰했다.

그 결과, 편도체와 척추의 대사활성도가 높은 환자에서 재발위험은 약 4.9배, 혈관사고는 3.1배 높아 나쁜 경과를 보였다.

당뇨병과 사구체 여과율 등 다양한 변수를 보정하자 편도체 및 척추의 대사활성도는 뇌졸중 재발과 혈관사고의 독립적인 예측인자로 확인됐다.

연구팀은 이번 연구에 대해 "심혈관질환의 위험인자가 혈관뿐 아니라 뇌-심장을 연결하는 신경경로라는 사실이 확인됐다"고 설명했다.

또한 "편도체 대사활성도와 혈관질환의 연관성은 불안·스트레스 치료가 뇌졸중 재발을 예방할 수 있음이 시사된 만큼 향후 뇌졸중 치료 전략에 활용될 수 있을 것"이라고 전망했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받았다.